「顧客の課題を解決する」という信念で成果を上げてきたのに、最近どうも手応えが薄い。もしかして、自分のやり方はもう古いのだろうか?巷で「ソリューション営業は終わった」と囁かれるたびに、これまでの経験が通用しなくなるのではないかと、漠然とした不安を感じていませんか。

その感覚は、決してあなた一人のものではありません。インターネットの普及で顧客自身が高度な情報を手にするようになった結果、営業担当者が一方的に情報を「教える」価値は大きく低下しました。だからこそ、これまでと同じように顧客の要望を聞き、解決策を提示するだけのアプローチでは、なかなか差別化できずに行き詰まりを感じやすくなっているのです。

ソリューション営業で培った「課題解決力」を土台に、現代の顧客から真に選ばれる営業へと進化するための具体的な戦略と、明日から実践できる3つのステップを網羅的に解説します。

- ソリューション営業の「課題解決」という本質は今も重要であり、終わったのは顧客の言いなりになる「御用聞き型」のアプローチです。

- これからの営業には、顧客自身も気づいていない課題を提示する「インサイト(洞察)」が不可欠になります。

- 明日からできる第一歩は、ヒアリングの前に「もし自分が顧客の担当者なら、今一番の課題は何か?」という仮説を3つ立ててみることです。

- 従来のヒアリングに加え、「業界全体でこのような変化が起きていますが、貴社ではどのような影響がありますか?」といった、視座の高い質問を投げかけてみましょう。

営業専用のAI議事録・商談解析ツールSTRIX

【解決できる課題】

- 営業メンバーがSFA/CRMに情報入力しないため、社内に定性情報が残らない

- 営業メンバーの報告内容が正確でなく、個別の状況確認や録画視聴に時間がかかってしまう

- 営業戦略策定に必要な情報が溜まっておらず、受注/失注分析ができない・有効な示唆がでない

- 今注力すべき案件の優先度が立てられず、営業活動が非効率

- フォローアップすべき案件が漏れてしまい、機会損失が生まれている

- 提案や新人教育が属人化しており、事業拡大のボトルネックになっている

「ソリューション営業は終わった」は本当か?その言葉の真意

結論から言うと、「ソリューション営業が終わった」のではなく、「従来型のソリューション営業が通用しなくなった」というのが正しい理解です。

顧客が抱える課題に寄り添い、自社の製品やサービスを通じて解決策を提示する——。このソリューション営業の本質的な価値は、今も昔も変わりません。むしろ、ビジネス環境が複雑化する現代において、その重要性は増しているとさえ言えます。

問題なのは、その「運用方法」です。顧客から言われた課題にただ応えるだけの受け身の姿勢や、自社製品を売ることだけが目的化した提案は、もはや顧客の心に響きません。

つまり、「終わった」と指摘されているのは、顧客の言いなりになる「御用聞き営業」に近いスタイルです。あなたがこれまで培ってきた顧客の課題を深く理解しようとする姿勢や、解決へと導くスキルは、決して無駄にはなりません。むしろ、それらは次世代の営業スタイルを実践するための強力な土台となるのです。

ソリューション営業が古いと言われる3つの時代的背景

では、なぜ従来型のソリューション営業は通用しなくなったのでしょうか。それは、個人のスキル不足というよりも、抗うことのできない3つの大きな時代の変化が背景にあります。

この環境変化を正しく理解することが、次の一手を考える上での第一歩となります。

1. 顧客の情報武装化で「教える営業」の価値が低下した

最大の要因は、インターネットの普及による「顧客の情報武装化」です。

かつて、顧客は製品やサービスに関する情報を営業担当者に大きく依存していました。しかし今や、顧客は商談の席に着く前に、Webサイトや比較記事、SNSの口コミなどを通じて膨大な情報を自ら収集・比較検討しています。

ある調査では、営業担当者の約半数(48.9%)が、営業活動が難しくなった理由として「顧客の情報収集力が高く、営業との情報格差がなくなった」と回答しています。また、BtoBの購買担当者が購買プロセス全体で営業担当者との対話に費やす時間は、わずか17%というデータもあります。

このような状況では、製品の機能やスペックを説明するだけの「教える営業」は価値を持ちません。顧客がWebで得られる以上の、専門家としての深い洞察や新たな視点を提供できなければ、「その話はもう知っています」と一蹴されてしまうのです。

2. ニーズの複雑化で「顕在課題」の解決だけでは不十分になった

第二に、ビジネスを取り巻く環境が目まぐるしく変化し、「顧客のニーズが複雑化」したことが挙げられます。

市場のグローバル化、DXの進展、サステナビリティへの要求など、企業が向き合うべき課題は多岐にわたり、相互に絡み合っています。その結果、顧客自身でさえ「自社の本当の課題が何なのか」を正確に把握できていないケースが増えているのです。

このような状況で、顧客からヒアリングした表面的な課題(顕在課題)に対して解決策を提示するだけでは、根本的な問題解決には至りません。「コストを削減したい」という要望の裏には、「非効率な業務プロセスによる従業員の疲弊」や「時代遅れのシステムによる競争力の低下」といった、より根深い課題が隠れているかもしれません。

顧客の言葉を鵜呑みにするだけでなく、その背景にある真の課題を共に探り、定義していく役割が求められています。

3. 製品のコモディティ化で「機能」での差別化が困難になった

第三の背景として、「製品・サービスのコモディティ化(同質化)」が進んだことがあります。

多くの市場で技術が成熟し、製品やサービスの機能・品質だけで他社と圧倒的な差をつけることが難しくなりました。どの会社の製品を選んでも一定の品質が担保されるため、顧客にとっては「何を買うか」の差が見えにくくなり、結果として価格競争に陥りやすくなります。

この状況を打開するために重要なのが、「誰から買うか」「どのように提案してくれるか」という付加価値です。単に製品を売るのではなく、自社の業界に対する深い知見や、顧客のビジネス成功までを一緒に考えるパートナーとしての姿勢そのものが、強力な差別化要因となるのです。

要注意!時代遅れなソリューション営業の典型的な失敗パターン

時代の変化を理解した上で、自身の営業スタイルを振り返ってみましょう。もし以下のパターンに心当たりがあれば、それはアップデートが必要なサインかもしれません。

- 失敗パターン1:御用聞き営業

顧客から「〇〇に困っている」と言われ、その解決策として自社製品をそのまま提案するスタイルです。一見、顧客の要望に応えているように見えますが、主体性がなく、価格競争に巻き込まれやすい典型例です。顧客に新たな気づきや価値を提供できていないため、より安い競合がいれば簡単に乗り換えられてしまいます。 - 失敗パターン2:プロダクトアウトな提案

「この新機能は素晴らしいので、きっと役立つはずだ」というように、自社製品の紹介が先行してしまうパターンです。顧客のビジネスや課題への深い理解が欠けているため、提案が的外れになったり、「売り込まれている」という印象を与えたりしてしまいます。 - 失敗パターン3:ヒアリング偏重

「何かお困りごとはありませんか?」という質問から始め、ひたすら顧客の話を聞くことに終始するスタイルです。丁寧な姿勢は重要ですが、情報武装した顧客にとっては「また同じ質問か」と退屈に感じさせてしまう可能性があります。仮説のないヒアリングは、顧客の時間を奪うだけの結果になりかねません。

これらのパターンは、かつては有効な場面もありました。しかし、顧客が情報と選択肢を豊富に持つ現代においては、いずれも通用しにくくなっているのです。

ソリューション営業に代わる次世代の営業アプローチとは?

では、従来型のソリューション営業に代わるアプローチとは、どのようなものなのでしょうか。

その答えが、「インサイト営業」や「チャレンジャー・セールス・モデル」と呼ばれる、より能動的な営業スタイルです。

これらのアプローチに共通する最大の特徴は、顧客自身もまだ気づいていない、あるいは明確に言語化できていない課題や機会(=インサイト)を提示し、顧客の考えをリードしていく点にあります。

米国の調査・コンサルティング会社Gartner社(旧CEB社)が提唱した「チャレンジャー・セールス・モデル」では、ハイパフォーマーな営業担当者は、顧客との関係構築よりも、独自の視点や示唆に富む情報で顧客に「教育(Teach)」を施し、議論を「主導(Take Control)」する傾向が強いとされています。

これは、従来のソリューション営業からの大きな転換を意味します。

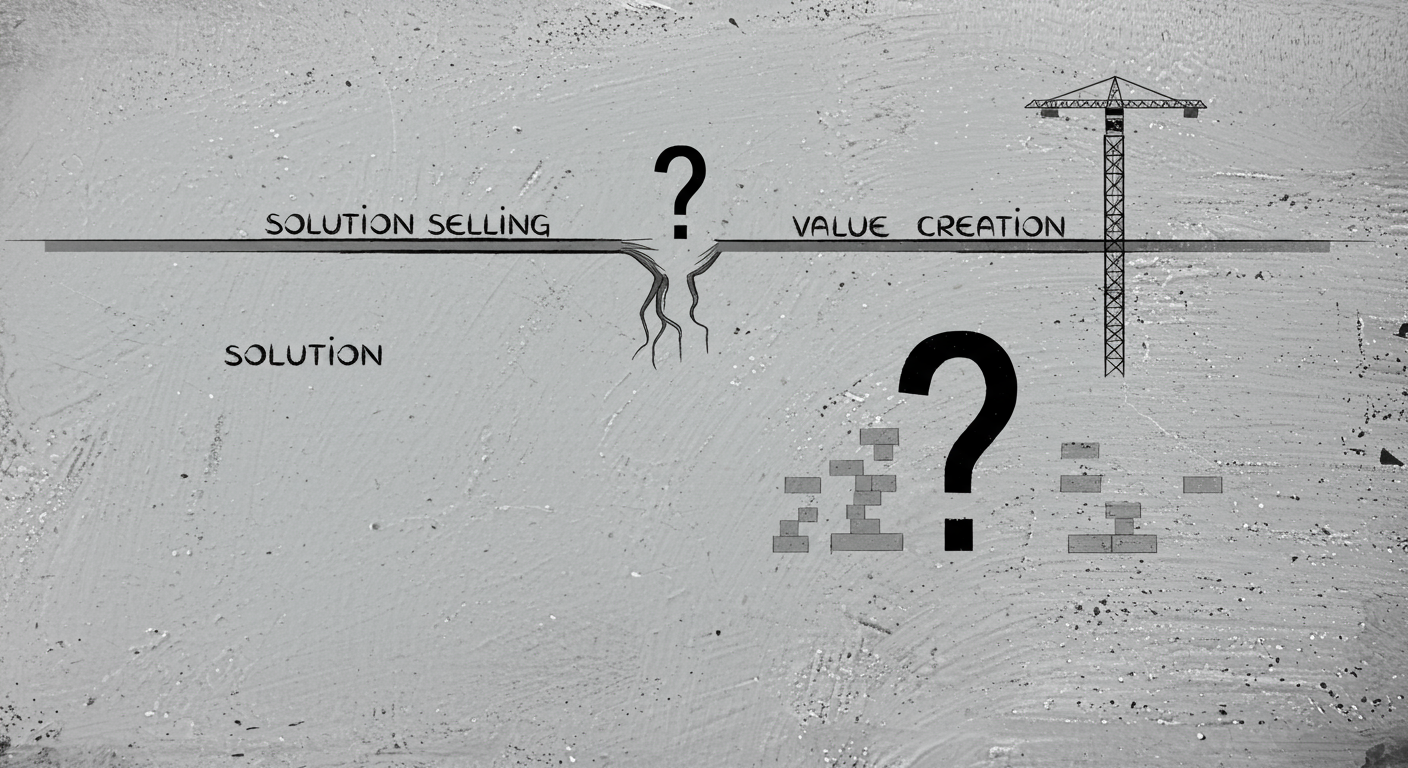

- 従来のソリューション営業:顧客の「顕在課題」を起点に、解決策(Solution)を提示する。【課題解決型】

- 次世代の営業アプローチ:顧客の「潜在課題」を起点に、気づき(Insight)を与え、共に課題を設定する。【課題設定型】

顧客の課題を聞いてから動くのではなく、業界の動向や市場の変化を踏まえた上で、「あなたの会社は、今ここに手をつけるべきです」と新たな視点を提供することが、これからの営業の価値になるのです。

明日から実践!ソリューション営業をアップデートする3つのステップ

新しいアプローチと言われても、何から手をつければいいか分からないかもしれません。しかし、特別な才能は不要です。ここでは、あなたのソリューション営業の経験を活かしながら、明日から実践できる具体的な3つのステップをご紹介します。

ステップ1:顧客以上に顧客の業界をリサーチする

商談の前に、まず顧客そのものではなく、顧客が属する「業界」全体を徹底的にリサーチします。

製品のパンフレットを読み込む時間を、業界ニュースや市場レポート、競合他社の動向を調べる時間に充ててみてください。見るべきポイントは以下の通りです。

- その業界で今、何が起きているか(法改正、技術革新、消費者トレンドの変化など)

- 業界のリーディングカンパニーは、どのような戦略を打ち出しているか

- 顧客の競合他社は、どのような課題を抱え、どう解決しようとしているか

- 3年後、5年後、この業界はどうなっていると予測されるか

このリサーチによって、個々の顧客が直面している課題を、より大きな文脈の中で捉えられるようになります。

ステップ2:「もし自社が顧客の立場なら」という仮説を立てる

次に、集めた情報をもとに、「もし自分がこの顧客企業の担当者だったら、今一番の経営課題は何か?」という視点で仮説を立てます。

重要なのは、顧客に聞く前に「きっと〇〇という課題に直面しているはずだ」「この市場の変化に対応しないと、3年後には厳しい状況になるのではないか」といった、自分なりの課題仮説を複数(できれば3つほど)用意しておくことです。

この仮説構築こそが、単なる御用聞きから脱却し、主体的な提案を行うためのエンジンとなります。この段階では完璧である必要はありません。あくまで、顧客との対話を深めるための「たたき台」と捉えましょう。

ステップ3:「なぜ」を深掘りする質問でインサイトを刺激する

準備した仮説を携えて、いよいよ商談に臨みます。ここでの目的は、単に課題を聞き出すことではありません。あなたの質問を通じて、顧客に新たな「気づき」を与えることです。

例えば、従来の「何かお困りごとは?」という質問を、以下のように変えてみましょう。

- 「最近、〇〇業界全体でDX化の動きが加速していますが、貴社の事業にはどのような影響が出ていますか?」

- 「多くの企業が人材不足に悩む中、貴社が生産性を維持できている要因は何だとお考えですか?一方で、そのやり方が将来的に生み出すかもしれないリスクはありますか?」

- 「私たちがリサーチしたところ、貴社の競合であるA社は〇〇という戦略を打ち出しています。この動きを、貴社ではどのようにご覧になっていますか?」

これらの質問は、顧客を日々の業務から引き離し、より高い視座で自社の状況を客観視するきっかけを与えます。対話の中で仮説をぶつけ、検証し、顧客と共に真の課題を定義していく。これが、次世代のソリューション営業の姿です。

顧客に新たな気づきを与える質問には、いくつかの型があります。状況に応じて使い分け、対話の質を高めましょう。

- 視点を変える質問:「もし、競合他社の経営者だったら、今の貴社を見て最初に何に手をつけると思いますか?」

- 時間軸を動かす質問:「その課題がもし3年前に解決されていたら、今頃会社はどうなっていましたか?」「その課題を放置した場合、5年後にはどのような事態が想定されますか?」

- 前提を疑う質問:「これまで『当たり前』とされてきたこの業務プロセスは、本当に今の時代に最適だと言えるでしょうか?」

- 挑戦を促す質問:「業界の常識を覆すような、全く新しい取り組みを始めるとしたら、何が考えられますか?」

これらの質問は、答えやすいものではありません。しかし、顧客が真剣に考え込む瞬間こそ、あなたが単なる「業者」から「パートナー」へと変わるチャンスなのです。

【マネージャー向け】「古い営業」から脱却できないチームを変革する指導法

個人の努力だけでなく、チーム全体で新しい営業スタイルへ移行するためには、マネージャーの役割が極めて重要です。

部下が古い営業スタイルから抜け出せないのは、本人の意識だけの問題ではなく、組織の仕組みや評価制度が変化に対応できていないからかもしれません。チームを変革するための3つの指導法をご紹介します。

- 評価指標(KPI)を見直す

訪問件数や案件化率といった従来の量的な指標だけを追いかけていては、営業担当者は目先の数字を作るために安易な御用聞き営業に走りがちです。新たに「仮説の質」「顧客へのインサイト提供数」「顧客からの感謝や推薦の声」といった質的な指標を評価に組み込むことを検討しましょう。これにより、チームの意識が「売ること」から「価値を提供すること」へとシフトします。 - ロールプレイングのテーマを変える

自社製品の機能説明を練習するだけのロールプレイングは、もはや意味がありません。「顧客企業の3年後の中期経営計画を、営業担当者として一緒に考える」「競合A社に勝つための戦略を、顧客の部長と一緒に立案する」など、より実践的でコンサルティング要素の強いテーマを設定しましょう。顧客の課題を深く洞察し、議論をリードする訓練ができます。 - 「失敗した仮説」を称賛する文化を作る

インサイト営業は、常に仮説と検証の繰り返しです。最初から完璧な仮説を立てられる人はいません。商談で仮説が外れたとしても、その挑戦自体を称賛し、「なぜ外れたのか」「次はどうすればいいか」をチーム全員で建設的に議論する場を設けましょう。失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性が、チームの成長を加速させます。

マネージャーの仕事は、部下を管理することではなく、部下が新しい挑戦をできる環境を整えることです。仕組みを変え、文化を育むことで、チームは必ず変革できます。

まとめ:ソリューション営業の本質を活かし、市場価値の高い営業へ

「ソリューション営業は終わった」という言葉は、変化の激しい時代において、私たち営業担当者に進化を促す警鐘と言えます。

しかし、それは決して、あなたがこれまで積み上げてきた経験やスキルを否定するものではありません。顧客の課題を真摯に受け止め、解決のために尽力するソリューション営業の精神は、これからもあらゆるビジネスの根幹であり続けるでしょう。

その強固な土台の上に、市場を読み解くリサーチ力、未来を洞察する仮説構築力、そして顧客の思考をリードする対話力を加えていくこと。それが、従来型のソリューション営業をアップデートし、これからの時代に不可欠な存在であり続けるための道筋です。

この記事で紹介したステップを一つでも実践することで、あなたの営業活動は必ず変わります。変化を恐れず、むしろ楽しむくらいの気持ちで、自身の市場価値を高める新たな一歩を踏み出しましょう。